eine Erzählung zwischen Atomphysik und Küchenherd

aus dem eben im Herbst 2011 erschienenen Erzählband "Der Fleischprogrammierer"

(Veröffentlichung hier mit freundlicher Genehmigung des Verlags Edition Sonnberg)

0.

Katharina Rousseau, geborene Schwertfeger steht am Telefon:

Ja Fanni, ja dass i vo dir wieder amal hör! I han di ja schon ewig net geseyhgn!

Wo hast denn du mei Nummera her?

Assoo, von Lois. Von unsern Loiis! Wia geht’s eahm denn, in Lois? Nna geh, so was! Na hoffentlich heylfm eahm de Bestrahlungen. Aber dass i in der Schweiz bin des hast schon gwisst?

Nana, da irrst de net. Des stimmt scho. I woar wirggling zerscht in Burgenland. Oder fast, sagn mar. A poar Joahr sogoar.

Wiaso fast? Naja, Seibersdorf is eigantli nu Niederösterreich.

Genau, bei den Professer.

Stimmt. Oils Haushäylterin und Köchin. Genau.

Obs mar nimmer gfalln hat bo eahm? Nana, des war ja eh a ganz a netter.

Na, kündigt hat er mi ah net. Selber wegzogn is er, vo Seibersdoarf. Des war damoils, wia’s in Seibersdorf den neuchn Direktor eingsetzt ham, den Bazi vo der FPÖ, hat er allweil gsagt, der Brofesser. Da mag er nimmer bleibm, wan der Direktor is.

Und deswegn is er dann ganga, in d’Schweiz. Doher, nach Genf.

Katharinas Mann, Claude Rousseau, will jetzt wissen, mit wem sie telefoniert.

Mid da Fanni, meina Schuilfreindin aus Eggerding.

Von der hätte er nie gehört, bemerkt Claude.

Eh nit, sagt Fanni, i hab ah scho seit mindestens dreißg Joahr nix mehr ghört und geseyhgn vo ihrer.

Ah nix, mein Mann wuill netta wissen, werst du bist.

Ja natürli, und Kinder hamma’r ah, erwachsene sogar scho.

Kannst du die Zimmersprechanlage einschalte? fragt Herr Rousseau.

Macht’s dar was aus Fanni, wann i auf laut schalt, dass mein Man ah mithöarn kan?

Nana, goar net, hört man jetzt laut Fannis Stimme. Is’s leicht eh dein Professer?

Na, woher denn.

Sie lacht, und fährt fort: Mei Professer is scho in Pension, seit a poar Joahr. Mei Man is Schweizer, vo Genf da. Er is bei der Bahn.

Lokführer, schreit Herr Rousseau dazwischen.

Was sagt er?

Lokführer, sagt er, is er.

Er ist mit Leib und Seeyl bei der Bahn. Sogar dahoam hat er a grouße Modelleisenbahn, in Garten, und da lasst er die Züge rundumadum in Kroas fahrn.

Fannis Stimme wirkt auf einmal weit weniger lebhaft:

Aber du bist scho bein CERN beschäftigt, oder?

Was, des hast du gwisst? Ja des stimmt scho. Des hat mar der Professor verschafft. Er hat ja ah in CERN draußt g’arbat.

Was der durt allweil gfoarscht hat? Du Fanni, i muass dar ehrlich sagn, des hab ih nia kapiert, um was’s da ganga r is.

Ja hast’n denn nia gfragt?

Aber sicher, freili hab ih’n öfter gfragt. Aber a gscheite Antwort hab i nia kriagt. So was wia Tropenforscher is er, hat er moan i gsagt, oder Isotropenforscher. Und wann ih’n gfragt hab, was des is, dann hat er allweil glacht, und hat gsagt: das verstehngan’s ja doch net, liebe Kathi, hat er allweil gsagt. Andererseits, hat er gmoant – andrerseits – a weng was mi’n Kocha hats auch zu tun: Wir rühren halt in etwas größeren Kochgschirrln herum als Sie, liebe Kathi, und statt Topfen ham mir Quarks drinnen. Und dann hat er wieder glacht.

Wann i dann gsagt hab: Natürli, Herr Professor, bemühn’S Ihnen net, sie san jo a gstudierter gscheiter Herr, in mein kloan dummen Köchinnenkopf geht des net eini, so grouße Sachan.

Nanana, nur nicht zu bescheiden, liebe Kathi, hat er dann gsagt, was bei Ihrem Rumrühren, liebe Kathi, herauskommt, das ist noch allemal größer als unsere Atomkernchen und Elementarteilchen, von der Bekömmlichkeit mal gar nicht zu reden.

So hat er allweil gsagt, mein Herr Professer, und hat glacht. Er war a guter Dienstherr, meiner Seeyl!

Und stoill dar voar: damit i net oarbatslos wia, wia r er in Pension ganga r is, und ins Altersheim, da hat er für mih den Bostn bein CERN organisiert. Des warat des Mindeste, hat er gmoant, was a mar für meine treuen Dienste schuildi is. So a guats Herz hat er ghabt, der Professer.

Und a so bist du Kernforscherin iatz?, fragt Fanni.

Nnna, woher denn, oils Raumpflegerin bin i durt. Als Putzfrau.

Verstehe, sagt Fanni enttäuscht.

Was hast iatz af oanmoil? Is was?

Nnna, sagt Fanni, es is nur ….Woaßt, i oarbat bei der Riader Rundschau, und wia r iatz überall des mit den Urknallversuch …und mit de Gottesteilchen..und die schwarzen Löcher ..du woasst scho …, da bist mar du eingfalln, und da hab ich halt gsagt, bei da Redaktionssitzung, also, da is’s mar halt aussergrutscht, dass i wen kennat bein CERN, und da hams mi glei beauftragt …

1.

Ahsoooo! , sagt Kathi, iatz geht mar a Liacht af! Deswegn meyldst di du akkrat iatzt bei mir, liabe Fanni. Du wuillst mi a wenig ausfratscheln? Stimmts?

Fanni beteuert, so dürfe Kathi das nicht sehen, und sie hätte sich sowieso schon lang einmal bei ihr melden wollen. Und davon abgesehen: Wäre es denn nicht auch eine Ehre für Kathi, dass sie um Informationen befragt würde, sozusagen als Gewährsperson für das Europäische Zentrum für Nukleare Forschung, und das gerade jetzt, zu einem Zeitpunkt, wo alle Welt voller Angst und Neugier nach Genf blicke?

Das leuchtete Kathi ein, und schmeichelte ihr, sodass sie gleich nicht mehr so böse war. Und als Fanni, die plötzlich auch wieder Mut geschöpft hatte, vorschlug, mithilfe von Kathis Informationen so eine Art Hintergrund-Geschichte über das CERN – Fanni nannte es Backstage-Reportage - eine Story aus der Sicht einer Putzfrau - zu schreiben, da waren beide auf einmal sehr angetan von der Idee, und es wurde vereinbart, dass Kathi ihrer alten Schulfreundin Fanni ein ausführliches Interview geben würde, oder gar mehrere - während der gesamten Laufzeit des Experiments. Natürlich anonym und streng vertraulich. Kathi war somit jetzt, zumindest für eine gewisse Zeit, sagte Fanni, so etwas wie eine internationale Korrespondentin der Rieder Rundschau.

Aber vorerst, unterbrach Kathi die Euphorie, vorerst müsse sie sowieso gleich aufhören zu telefonieren, sie hätte heute nämlich Nachtschicht und müsse daher bald zur Arbeit. Seit ein paar Wochen seien sie völlig wahnsinnig mit der Sauberkeit, dort beim CERN. Tag und Nacht würde neuerdings dort geputzt, in den endlosen Korridoren unter der Erde. Kein einziges Stäubchen dürfe da herumliegen, so wollten es die Wissenschaftler, und so befahlen es deshalb die Capos der Putztruppe.

Diesen letzten Satz notierte Fanni gleich heimlich mit, und kündigte dann an, sich bald wieder telefonisch zu melden.

2.

Eine Woche später kam der nächste Anruf von Fanni. Und diesmal wurde es schon ein richtiges Interview, für die Story, sagte Fanni. Und sie wollte alles genau wissen. Über den Urknallversuch, das musste Fanni aber bald zur Kenntnis nehmen, war nicht viel Brauchbares herauszubekommen aus Kathi. Ja, die wusste noch bedeutend weniger darüber als Fanni selber, die wenigstens andere Zeitungen las. Dafür schilderte Kathi glaubwürdig, wie langweilig ihr Putzdienst wäre, und wie endlos die unterirdischen Korridore, die sie sauber zu halten hätten, und wie völlig allein sie da unten wären beim Kehren und Wischen und Abstauben.

Sie schüttelte bei der Erinnerung daran den Kopf.

Kimmt eh koan Mensch net abi da, sagte sie, aber na, oills muass sauber sein wia agschleckt.

Man muss vom Fussboden essen können, hat unser Schef allweil gsagt, und wehe er entdeckt ah nur oan Stäubchen nachn Putzen.

Und woaß der Teufel wo der Dreck allweil wieder herkimmt, aber vierzehn Tag späder is’s scho wieder zon Putzen. Du glaubst as net wia vuil Atome da schon wieder umanandliegnd, am Bom und auf die Röhrl und Kabeln.

Fanni wird hellhörig: Atome sagst? Atome liegnt umanand?

Freili, sagt Kathi, froh, dass Fanni endlich was gefunden zu haben scheint, was besonders interessant ist. Freili, lauter Atome, beteuert sie. Mir hamd koan gwöhnlichen Staub, sagt unser Schef, vo unserer Putztruppe der Schef, allaweil, das sind alles Atome, sagt er, was da umadumliegn, und er wuill bei der Putzkontrolle kein einziges Atom mehr am Boden finden – dass des klar is, sagt er allweil Und mir müassn dann Jawoll sagn, und dann fass mar unserne Putzkübeln und Fetzna aus und ziahgn los, allweil zwoa und zwoa mitanand, und an iader is genau einteilt, bei was für an Kilometerstoan vo den Korridor er heunt anfanga muass und wia weit dass ma an den Tag kemma soilltnt.

Fanni schreibt eifrig mit.

Und ob Kathi auch was davon bemerkt habe, dass der Versuch schon begonnen habe. Ob irgendwelche Veränderungen zu merken seien.

Woilche Veränderungen moanst denn?, fragt Kathi ratlos.

Nun ja, ob sich an dem großen Rohr in der Mitte des Korridors vielleicht irgendetwas verändert hätte…

Asso, moanst du vialleicht des Surma?

Fannis Neugier ist geweckt: Derzoihl, was für a Surma? Wo surmts?

Na, in den Rohr drinnen, da surmt’s. Seit a paar Tag surmt’s allaweil so drin.

Wia surmt’s? Kannst des a bisserl näher beschreibm?

Na, wia soll i denn sagn, so ähnli hört sa si an, wia wann a poar Hurnaus (Hornissen) rundumadumsausaten da drin a den Rohr.

Aha, sagt Fanni, des san die Protonen. Se ham’s also wirggling scho auslassen.

Sie notiert alles gewissenhaft, und zum Schluss ermahnt sie Kathi, ja Augen und Ohren aufzusperren, damit ihr nichts entgehe. Und sie, Fanni, würde sich bald wieder melden, und wenn etwas besonderes zu berichten wäre, zum Beispiel, wenn das „Gsurmat“ lauter würde, oder ihr sonst irgendetwas Bemerkenswertes auffiele, oder ihr zugetragen würde, so möge sich Kathi ja nicht scheuen, ihrerseits sofort bei Fanni anzurufen.

Zu jeder Tages und Nachtzeit!, sagt Fanni, egal wia spat, verstandn?

Verstandn, tua r i, verspricht Kathi.

3.

Im Laufe der nächsten Wochen versieht Kathi ihren Dienst mit besonders wachen Sinnen, und fühlt sich seltsam wichtig. Sie ist ja jetzt auch Auslandskorrespondentin der Rieder Rundschau, und außerdem fast so etwas wie eine Agentin.

Die Spionin die aus der Kälte kam, begrüßt ihr Mann sie jetzt immer, wenn sie nach Dienstschluss heimkommt. Wegen dem Rohr da unten im Korridor, das auf weiß Gott wie viel Minusgrade abgekühlt is.

Und dann küsst er sie zärtlich, immer noch, obwohl sie schon dreiunddreißig Jahre verheiratet sind.

Fanni meldet sich nun von Zeit zu Zeit aus dem Innviertel, aber außer dass Kathi einmal zu berichten hat, dass das „Gsurmat“ im Rohr ein wenig lauter geworden ist, was Fanni mit der Bemerkung quittiert „aha, die Protonen werdn scho schneller“, außer diesem hat sie in den nächsten Wochen keine weiteren Neuigkeiten für Fanni. Fanni begann schon einzusehen, dass ihr so genannter heißer Draht ins CERN für ihre journalistische Karriere nicht unbedingt den Quantensprung bringen würde, den sie sich erhofft hatte.

Doch wenigstens bemerkten Gott sei Dank weder Redaktion noch die Leser aus Ried, Geiersberg, Ampflwang, weder die aus Eggerding, Lambrechten und Obernberg, noch jene aus Mehrnbach, Geinberg und Gurten, dass Fannis anfangs vollmundigen Ankündigungen weiterer Exklusivberichte aus dem CERN keine wirklich exklusiven Reportagen folgten, sondern nur die üblichen Notizen über den Fortgang des Versuchs, Artikelchen halt, wie sie in allen anderen kleinen Blättern ebenso zu finden waren.

Bis zu dem Tag, als Fanni das Telefon abhob, und am Ende Kathis aufgeregte Stimme zu hören war.

4.

Claude Rousseau saß im Garten, vor sich auf dem Tisch hat er ein Glas Limonade, die Zeitung und die Fernsteuerung für seine Garten-Modelleisenbahn.

Am anderen Ende des Gartens, unter dem Forsythienstrauch, blitzte und krachte es. Ein wenig.

Zwei Lokomotiven waren aufeinander gekracht. Zwei von Claudes Modelleisenbahn-Lokomotiven. Eine entgleiste, überschlug sich und landete malerisch schräg hingekippt auf dem Rücken, bei den Forsythienwurzeln, die größere, eine österreichische Krokodil, wackelte bedenklich, blieb aber dann doch am Gleis stehen, wenn auch mit verbogenem Puffer, und einer ausgehängten Achse. Der verbeulte Tender und der abgeknickte Schornstein der kleineren Lokomotive waren hingegen schon Schrammen aus früheren Kollisionsversuchen. Claude nahm befriedigt einen Schluck Limonade.

Da tat sich wenigstens ein bisschen was, bei seinen Modellbahnkollisionen!

Er liebte es, seine Loks auf Vollgas zu beschleunigen, in entgegengesetzte Richtungen, und sie dann mit maximalem Speed aufeinander krachen zu lassen. Vielleicht war es eine Art Ausgleich zu seiner Arbeit als Lokführer, einer Arbeit, die durch eine Überfülle von oft übertrieben scheinenden Sicherheitsvorschriften geprägt war.

Sollten sich an ihm ein Beispiel nehmen, dachte Claude, und betrachtete seine ramponierten Lokomotiven von Ferne, sollten sich an ihm ein Beispiel nehmen, diese Burschen vom CERN. Verbrieten da vierzig Milliarden Franken oder noch mal das Zehnfache davon, bauten einen dreißig Kilometer langen Tunnel, um ihre winzigen Teilchen zu beschleunigen, und aufeinanderprallen zu lassen, und dann kam nichts raus. Aber schon rein gar nichts.

Er las weiter in dem Artikel den er vorher gerade angefangen hatte: CERN – Versuch ein totaler Flop! Teilchen bleibt unauffindbar!, stand da.

Typisch, dachte Claude. Und wie großspurig sie das Ganze nicht angekündigt hatten. Von Urknallversuch war da geredet worden. Von Schöpfung nachmachen, und von Gottesteilchen, von kleinen schwarzen Löchlein, die man erzeugen würde. Wochenlang waren die Zeitungen voll gewesen, vom Weltuntergang hatten manche geredet. Und die CERN-Leute hatten die Ängste beschwichtig – und sich urwichtig dabei gefühlt.

5.

IM CERN herrschte tatsächlich Krisenstimmumng.

Es war in der Tat ein Mega-Flop geworden.

Vor den Augen der gesamten Weltöffentlichkeit hatten sie sich blamiert.

Wieder und wieder hatte man die Protonen aufeinander treffen lassen, ungläubig staunend hatte man es wiederholt, es noch und noch einmal versucht.

Aber es änderte sich nichts: Entgegen allen theoretischen Vorhersagen, welche die zwingende Entstehung dieses neuen Teilchens behauptet hatten, war nirgends eine Spur von dem Wunderding zu entdecken gewesen. Von einem möglichen schwarzen Loch gar nicht zu reden.

Keiner der zwanzig Millionen Detektoren hatte irgendetwas Außergewöhnliches entdecken und aufzeichnen können. Niemand wusste, woran es lag. Das vorhergesagte Boson war nicht nachweisbar.

Als es herauskam, gab es Riesen Gelächter. Alle Welt lachte, lachte Tränen über diese großspurigen Atomwissenschaftler, die so viel Theater und Aufhebens gemacht hatten, um – ja um was eigentlich? Um ein Nichts, um ein reines Nichts, wie sich nun herausgestellt hatte.

Und das einzige schwarze Loch, das man nun in Genf beobachten konnte, war jenes, in welches das CERN nun stürzte. Nämlich eine tiefe Depression, als Folge der Blamage. Eine Depression, welche auf die ganze Atomwissenschaft übergriff, und seltsamerweise auch auf die Raumfahrt.

6.

Berthold habe schon recht, sagte Claude,

Dei Buachhändler? fragte Kathi.

Ja, sagt Claude, Berthold sagt immer, die leiden doch alle längst an Schwindsucht, diese ganzen hochtrabenden Technologien, angefangen von der Raumfahrt, die ganze Atomwissenschaft, und so weiter – die großen Utopien von einem unglaublichen technischen Fortschritt sind ausgeträumt – kein Mensch glaubt heute mehr, dass die Menschheitsprobleme mit irgendwelchen fantastischen technischen Fortschritten zu lösen sind. Und die haben Angst, dass sie kein Geld mehr bekommen, diese Technologiehochburgen. Von den Zerstörungen, die in der Natur angerichtet werden durch die Atomindustrie und die rücksichtslose industrielle Ausbeutung der Rohstoffe überhaupt wolle er gar nicht reden, sagt Berthold immer, die Kaste von blinden Opportunisten, die sich derzeit Politiker nennt und Wirtschaftsführer, wird bald in die Wüste der Verachtung gejagt werden, für alle Zeiten. Da können sie sich dann um die Rankings streiten mit Kaiser Nero und Adolf und Konsorten.

Alles reine Beschäftigungstherapie, diese ganzen Forschungsprogramme, sagt Berthold immer. Die wissen nicht, wohin mit den ganzen Arbeitslosen, die Politiker. Vor allem wohin mit den gebildeten, den Studierten, den Akademikern. Und damit sie Ruhe geben, stecken sie sie halt in irgendwelche sinnlosen Programme rein. Das ist wie die staatliche Kunstförderung, die dient ja auch nur zum ruhig Stellen der Intelligenz. Im Grunde, sagt der Berthold, ist es ein modernes Kunstwerk, das CERN, eine riesige „Kunst-Installation“ ist sie, diese Tunnelröhre, mit ihren Schläuchen und Kabeln und

Metallkonstruktionen, ein sündteures modernes Kunstwerk – und eben so sinnlos. Überhaupt, der Aufwand!, sagte Ulrich, ein anderer vom Stammtisch da, ein paar Stäubchen aufeinanderprallen lassen, dafür brauchen sie einen siebenundzwanzig Kilometer langen Tunnel, und Milliarden und Abermilliarden Franken. Und tausende Angestellte?

Und Berthold drauf: Du sagts es! Ich kann den gleichen Versuch allein machen, und bei mir sind die Teilchen nicht nur fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, sondern sogar noch schneller, nämlich genau auf Lichtgeschwindigkeit.

Und wie sie ihn fragen, am Stammtisch, wie er das macht, da sagt der Berthold: ganz einfach, ich nehm zwei Taschenlampen, und dann halte ich sie gegeneinander und schalte ein, und lass das Licht von der einen mit dem von der andern zusammenkrachen. Mit Lichtgeschwindigkeit.

Wenn du mich fragst, meint Ulrich, dann brauche ich auch keine zig Kilometer langen zehnmeterbreiten Tunnel zum Teilchenbeschleunigen, mir reichen zwanzig Zentimeter von einem zarten engen Tunnelchen, um meine Teilchen zu beschleunigen. Was glaubst du wie da bei mir die Post abgeht!

Du wirst schon wieder ordinär, Uli, sagt der Buchhändler.

7.

In die Strudel der Depression geriet auch die Putztruppe des CERN, und mit ihr natürlich auch Frau Rousseau. Schon bald wurde von bevorstehenden Kündigungen gemunkelt, von drastischen Einsparungen überhaupt. Manche meinten gar, das Projekt CERN würde überhaupt völlig gestrichen werden, und einzelne Mitgliedsländer hatten schon anklingen lassen, in der nächsten Budgetperiode leider keine Mittel mehr einbringen zu können in die europäische Kernforschung.

Kathi, und nicht nur Kathi, war besorgt. Eines Abends, sie hatte wieder einmal den Professor, ihren lieben alten Dienstgeber, im Altersheim besucht, da hatte sie ihn gefragt, was denn nun der Grund von der ganzen Misere sei. Ob er das verstünde?

Und der Professor erklärte, man hätte dieses bestimmte Teilchen gesucht, dieses Boson. Und man hätte es eben nicht gefunden. Und somit sei das ganze Projekt gescheitert.

Wie es denn aussehe, dieses Teilchen, fragte Kathi.

Da lachte der Professor, und sagte. Das weiß ich, liebe Kathi, leider auch nicht so genau, sagt er, ich bin ja schon länger weg vom Fenster, und verliere langsam ein wenig den Anschluss. Aber ich fürchte, wie das Teilchen aussieht, das weiß niemand so genau. Aber man habe ein paar Theorien, wie es aussehen müsste. Wenn es denn dieses Teilchen überhaupt gebe.

Und wia müassat’s aussschaun?, fragte Kathi.

Der Professor hinkte zu seinem Bücherregal, zog eine Zeitschrift heraus, und setzte sich wieder zu Kathi. Schau, sagte er und schlug eine Seite auf, schau, so ungefähr hätte es aussehen sollen, sagte er. Kathi schaute verständnislos auf eine bunte Zeichnung, die nichts anderes als einen unförmigen Klumpen darstellte.

Des ham’s also net gfundn, de Foarscher, sagte sie, des ist doh eh so auffälli, des leuchtade Rout.

Nein, nein Kathi, das starke Rot ist nur zur Darstellung hier. Das was von der Abbildung stimmen könnte, sind nur vermutlich nur die zwei Hörner da. Er zeigte auf zwei kleine Fortsätze an dem Klümpchen.

Und selbst das ist nur eine Hypothese.

Hypothese?

Naja, eine Vermutung.

Und du musst dir vorstellen, fügte er hinzu, das Ganze ist winzig winzig klein.

8.

Wohl fuhr Kathi nach wie vor täglich zur Arbeit. Es schien aber bereits eine ausgemachte Sache, dass die Tage des CERN gezählt waren; wenigstens in seiner jetzigen Verwendung. Jeden Tag war man darauf gefasst, dass heute der letzte Arbeitstag sein könnte. Die Stimmung war im Keller.

Noch hatte man ein bisschen zu tun, seit einigen Tagen war Fanni mit einigen Kollegen beschäftigt, den Detektor, die „größte Maschine der Welt“ zu putzen. Tausendmal schon hatte sie in den vergangenen Monaten hier gekehrt, es könnte das letzte Mal sein, dachte Kathi. Mechanisch kehrte sie mit dem langen Besen den Boden entlang, Bahn für Bahn, und wenn wieder ein kleines Häuferl Dreck beisammen war, nahm sie eben so mechanisch den Bartwisch, und kehrte den Mist auf das Schäufelchen.

Nachher stellte sie den Besen kopfüber, und begann wie immer den hängen gebliebenen Lurch von den Borsten zu zupfen.

Auf einmal schrie sie: sBoson! Mir ham’s gfundn, sBoson! Da, des route Ding da, des ist des Boson, schrie sie aufgeregt und zeigte auf ein winziges rotes Flankerl, das an einer Borste ihres Besens hing.

Kathis Kollegin schaute sie verständnislos an.

Was für ein Boson, fragte sie, wovon redest du?

Na, des Boson halt, nach dem de ganzen Professorn da alle gsuacht ham. Für des ham’s ja den ganzen Tunnel baut und de ganze Maschin, dass des Dingerl da finden.

Das Teilchen leicht?

Genau, das Elementarteilchen, bestätigt Kathi, nicht ohne Stolz auf ihr Fachwissen – es war halt doch nicht umsonst, wenn man Jahrzehnte lang einem Atompysiker den Haushalt geführt.

Vor Aufregung war ihr Gesicht hochrot geworden. Hast du irgendwas, wo mar’s rein tun kinnan, sagte sie zu ihrer Kollegin.

Irgendwos Sauberes?

Na, net des Jausensackerl! Da kunnt’s verloarn gehn; du siahgst doh, wia kloan des Ding is!

Sie nahm das Flankerl vorsichtig mit den Fingerspitzen und hielt es sich ganz nah vor die Augen.

Und genau de zwoa Hörndln hat’s, sagte sie, genau wia da Professer gsagt hat.

Die beiden Putzfrauen verwahrten ihren Fund schließlich im Kontaktlinsenbehälter von Kathis Kollegin.

Den borgst mar doch bis moargn? sagte Kathi, während die beiden weiterarbeiteten.

I muass des Boson nämli zerscht mein Professor zoagn. Damit i ganz sicher sein kann, dass’s ah wirkli a Boson is. Und bitte bitte derzoihl darwei nu koan was. Mir müassn’s nu geheim haltn, bis dass es sicher is, beschwor sie ihre Kollegin.

Die Ermahnung war unnötig, denn die Kollegin hätte beim besten Willen ohnehin nicht gewusst, was sie hätte erzählen sollen. Es überstieg einfach ihren Horizont, das Boson.

Nicht jedoch den Kathis. Kathi wusste, welche Kostbarkeit sie da in ihrem Döschen hatte, und außerdem war sie ja jetzt Auslandskorrepondentin der Rieder Rundschau, und Fanni würde fein Augen machen, wenn Kathi ihr mit dieser Neuigkeit aufwarten würde.

9.

Sie konnte an diesem Tag den Dienstschluss kaum erwarten, und so schnell es ging, fuhr sie nachher in die Stadt zurück und stattete, noch bevor sie zu Hause gewesen war, dem Professor einen Besuch ab, im Altersheim.

Der Professor freute sich sehr über die unerwartete neuerliche Visite Kathis. Doch als Kathi ihm den Anlass erzählte, zeigte er sich sehr skeptisch.

Unmöglich sagt er, unmöglich Kathi. Schlag dir das gleich aus dem Kopf.

Aber ihr zu Gefallen, und weil Kathi gar nicht anders zu beruhigen war, warf er doch einen kurzen Blick auf das Flankerl, das Kathi nach Aufschrauben des Kontaktlinsenbehälters zum Vorschein brachte.

Na?, fragte sie gespannt, hab i recht?

Warte ein wenig, sagt der Professor, warte, Kathi.

Mit zitternder Hand hielt er sich die Lupe vor’s Auge und blinzelte in die Schale.

Dann ließ er die Lupe auf den Tisch fallen, erhob sich so rasch er konnte und humpelte wieder zum Bücherschrank.

Schon lag die Zeitschrift wieder aufgeschlagen vor den beiden, und wieder benutzte der Professor die Lupe.

Dann starrte er wieder auf die Abbildung des Bosons in der Zeitschrift, und die Lupe in seiner Hand zitterte nachher so stark, das Kathi sie ihm zur Sicherheit abnahm.

Tatsächlich, liebe Kathi, sagte er, es ist zwar unglaublich, aber mir scheint du hast tatsächlich das Boson gefunden!

10.

Kein Mensch hatte vorher die winzige Lokalzeitung aus dem Innviertel gekannt, die da am nächsten Tag einen sensationellen Exklusivbericht brachte, der in Windeseile um die Welt ging.

„Innviertlerin findet Boson im Kehricht“, titelte die Rieder Rundschau, und beinahe mit Lichtgeschwindigkeit machte die Neuigkeit die Runde, und Zeitungen, Fernseh- und Rundfunkstationen überboten einander mit Meldungen und Sonderberichten.

“Cleaning lady outwits Europe’s Nuclear Scientists”, stand da bereits am nächsten Morgen in balkendicken Lettern auf der ersten Seite der Morgenausgabe der New York Times. „Putzfrau findet neues Elementarteilchen im Lurch“, hieß es woanders, „Putzfrau macht ganze europäische Kernforschung überflüssig“, schrieb die Hamburger Abendpost, und die deutsche Bild forderte gar „Gebt der Putze den Nobelpreis!“ Und im Untertitel hieß es dann gleich: …. und schickt die unnützen teuren Kernwissenschaftler in die Wüste“. Und dann folgten Horrorzahlen, was dieses unverschämte CERN die deutschen Steuerzahler in den letzten Jahrzehnten gekostet hätte, und jetzt kommt eine Putze und bringt mit einem einfachen Besen so nebenbei das zustande, was die ganze Meute an hoch bezahlten Hirnakrobaten mit ihrem ganzen Arsenal an sündteuren technischen Spielzeugen nicht geschafft hatte.

Es gab wohl auf der ganzen Welt kein Blatt, das die Meldung von dem gefundenen Boson nicht auf der ersten Seite ihrer nächsten Ausgabe hatte.

Und wenn auch nicht alle so hämisch schrieben wie die Bild-Zeitung, so war es natürlich doch eine neuerliche Riesenblamage für das CERN.

Ausgerechnet eine Putzfrau.

Die Wissenschaftler blockten anfangs alle Interviews ab. Man dementiere diesen Blödsinn, hieß es seitens der Direktion. In aller Eile zitierte man Kathi in die Direktion, und verbot ihr, noch irgendetwas zu sagen. Gleichzeitig versuchte man hastig, herauszubekommen, was an der Geschichte nun eigentlich wirklich dran sei. Aber es war längst zu spät. Amerikanische Wissenschaftler hatten bereits die Echtheit des Bosons bestätigt; Kathi selbst wusste nicht einmal, wer es nun hatte, das berühmte Teilchen. Und wo es abgeblieben war.

11.

So stolz sie einerseits war, so war ihr doch diese ihr übertrieben scheinende Ehre peinlich, und sobald der ärgste Rummel vorbei war, bemühte sie sich, dem Direktor des CERN die ganze Sache noch einmal genau zu erklären, und dass sie gar nichts dafür konnte, und dass sie ja, trotz der anfänglichen Blamage für das CERN, doch eigentlich etwas Gutes auch bewirkt habe, weil jetzt der Versuch doch nicht ganz umsonst gewesen war, und das Überleben des CERN gesichert.

Das sahen die Herren der Direktionsetage denn auch ein, zumindest nachdem sich das ärgste mediale Interesse etwas beruhigt hatte, und bei den Herren Kernwissenschaftlern der schlimmste Ärger sich gelegt hatte. Und so behielt Kathi ihren Arbeitsplatz. Ja, „die Putzfrau, die das Boson gefunden hat“, wurde mit der Zeit, freilich erst Jahre später, sogar so etwas wie ein kurioses Aushängeschild des CERN, was freilich Kathi nicht davon abhielt, weiterhin möglichst still und unauffällig, wie eh und je, mit Besen und Schaufel für Sauberkeit zu sorgen. Sie ahnte von Anfang an, wie gefährlich und trügerisch die ihr zugeflogene Berühmtheit war, und mit sicherem Instinkt hielt sie sich an ihr Glück, welches nur in einem stillen Dienste gedeihen konnte, fern von dem Geschrei einer sensationsgierigen Meute.

12.

Die Rieder Rundschau aber, die konnte nach diesem Riesen Erfolg endlich an die längst fällige Anschaffung eines großen Flachbildschirms denken.

Und Fanni?

Fanni wurde zur stellvertretenden Chefredakteurin ernannt.

Da die Rieder Rundschau aber nur ein Zweimannbetrieb ist, musste Fanni nach wie vor die gleiche Arbeit machen wie vorher. Nämlich so gut wie alles – der Chef tat im Grunde gar nichts, behauptete sie immer. Außer repräsentieren vielleicht, und sich bei gesellschaftlichen Anlässen wichtig zu machen. Und einen neunmalklugen Leitartikel zu verzapfen, an dem er tagelang herumschusterte, und von dem er trotzdem dann die Hälfte wieder wegstreichen musste, weil die Faktenlage am Ende der Woche die meisten seiner scharfsinnigen Analysen und Prognosen bereits widerlegt hatte.

Die ganze restliche Arbeit blieb nach wie vor an Fanni hängen, bis auf den überregionalen Teil der Zeitung, den sie immer fertig übernahmen, von der Landesredaktion.

Fanni hatte die Anzeigen-Akquisition zu machen, die Sportberichte zu schreiben, die Kulturseite, die Lokalpolitik, sie verfasste die Lokalnachrichten, inklusive Geburten und Todesfällen, sie meldete grüne, silberne und goldene Hochzeiten, die Ernennungen der Ehrenkommandanten der Feuerwehren nicht zu vergessen, die Ankündigungen der Gemeinden und Pfarren, die Pensionierungen von Schuldirektoren und Vorständen des Raiffeisenverbandes. Sie berichtete über Gerichts- und Unfälle. Und die Vereine. Und welcher Stier die Körungen vom Fleckviehzuchtverband gewonnen hatte. Den Maturaball der Handelsakademie und so weiter. Und sie machte sämtliche Fotos und bearbeitete sie auch natürlich selbst. Und nicht eine von allen diesen Pflichten konnte sie delegieren, als sie stellvertretende Chefradkteurin wurde, rein gar nichts: Sie hatte ja keinen einzigen Untergebenen.

Aber was ein echter Österreicher ist, den macht ja Gott sei Dank auch ein Titel schon glücklich.

---

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Verlags

Die Erzählung stammt aus dem eben im Herbst 2011 erschienenen Erzählband "Der Fleischprogrammierer - neue Gschichten vom Innviertler in Wien" von Wolfgang Glechner, mit einem Vorwort von Alois Brandstetter.ISBN 3-9502043-5-3

Die Erzählung stammt aus dem eben im Herbst 2011 erschienenen Erzählband "Der Fleischprogrammierer - neue Gschichten vom Innviertler in Wien" von Wolfgang Glechner, mit einem Vorwort von Alois Brandstetter.ISBN 3-9502043-5-3

Verlag Edition Sonnberg 186 Seiten, brosch., Format 20 x 12,5 cm, 14.-€

In dem Band enthalten sind neben vielen anderen auch die zwei Geschichten auf der Audio-CD "Der Hobbychirurg" (2011) >> Hörprobe

Schreiben Sie uns unten einen Kommentar zu der Geschichte, Ihr Urteil oder Ihre Anregung interessiert uns!

erschienen vom selben Autor:

Jetzt schlagt's Dreizehn 2009, Verlag Bibliothek der Provinz

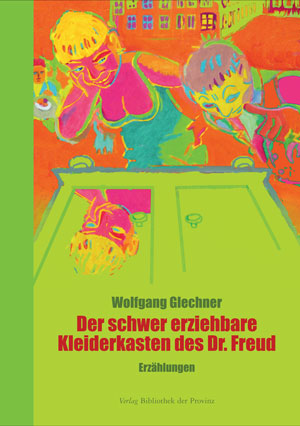

Der schwer erziehbare Kleiderkasten des Dr. Freud (Bibliothek der Provinz -

Buchpräsention 2011 )

Außer den Kommentaren unten gibts auch noch Zeitungskritiken etc.:

Außer den Kommentaren unten gibts auch noch Zeitungskritiken etc.: